Prologue

大きな城の、これまた大きな部屋。王妃が小さなお姫様に本を読み聞かせていました。

「これはもう飽きました、お母様」

「そう…ではこちらは?」

「それもです」

王妃の選び方が悪いのか、はたまたこの城の蔵書が乏しいのか。用意された本はすべて却下されてしまうのでした。

「他には無いのですか?」

小さなお姫様は王妃を見上げる。

「そうねぇ…」

王妃は先程小さなお姫様の選別から漏れた本の中に、一つの本を見つけました。

『還ってきたお姫様』

この本は少し大人向けの内容だった気がするけれど…今日は誰が本を選んだのか。そんな風に思いつつ、王妃の頭には昔のことが思い出されていました。

「ねえ、この星を守った女の子の話、聞きたくない?」

小さなお姫様は新しいお話に期待の眼差しをむけました。

「聞きたい!」

Case1. See you

ー一人は別れ際にさよならを言ったー

「私の命はこの星に、最後はあなたの剣で。けれど心はあなたに捧げます。」

そこはとある栄えた国。中央部には大きな城が建てられている。その城は古い歴史を持つ立派な建物で、夕暮れの斜陽で丁寧に彫られた彫刻がしっかりと浮び上がっている。

景色に見とれていると、視界の端にひらひらと何かが動いた。一人の少女だ。少女はキレイな服をなびかせくるくると舞っていた。噴水がキラキラと光を反射して、或いは今見た景色よりも美しいと感じた。

こちらに気づいた少女は流し目で誘うように俺を見た。俺はその目が、一瞬悲しみを覚えたように見えた。

ふと話がしたくなって、そちらに向かおうかと思った瞬間だった。少女はひらりとまた身を翻すと、噴水の水に背中から倒れ込んだ。「おい、嘘だろう」

俺は側まで足早に駆けた。噴水を覗き込むと、少女は清々しい笑顔で笑った「あっははは」

俺は少女を起こすために手をのばす。少女の顔が怪しげに笑う。失敗したなと、俺は思った。少女が俺の腕を引く。前に傾いた重心では抗うことは出来なかった。俺は水に落ちた。 「ぷはっ」

「あっははは」また少女が笑う。顔立ちこそ整っているが、正直気が触れているようにしか思えなかった。

少女が先に立ち上がると、こちらに手をのばす。「さぁ」

俺はその手を取ると、ゆっくりと立ち上がった。

少女がふふっと笑うと、考える間も与えられず手を引かれる。

オレンジ色の街を、俺達は駆けてゆく。

「私はこの国の生贄なの。だから今は自由。最後の一月、その30日間は何をしてもいいのよ」

そう言って、店先のリンゴを手に取ると、そのままかじった。「ね?」

店主の親父はそれをニコニコと見つめていた。

「俺を殺してもか?」冗談で俺は自分の剣を少女に差し出した。

「ええ。でもね」

少女が剣先を自分の首筋にあてがう。

「今、貴方にこの剣を引いてもらえた方が、もしかしたら私には幸せかもしれないわ」

いくつかの日々が過ぎ、俺と少女は毎日会っては他愛もない時間を過ごすことになっていた。本来あまり一つの国に長居はしないのだが、少女に引き止められた。その時まで一緒に居てくれたら、宿屋をタダにしてあげる。まんまと餌につられたわけだ。

その日は少女と過ごす最後の夜。「お酒が飲んでみたいわ」そういう彼女を連れて、街の酒場に行ってきたわけだが、早々に酩酊したため宿に連れ帰って来たところだ。

「最後の時間が、こんなんでいいのか」

少女をベッドに下ろすと、水を一杯渡した。

「私が望んだことだもの、いいに決まってる」

渡した水を、勢い良く飲み干した少女は、俺にコップを渡す。それを受け取ろうとすると、腕を引かれた、出会ったときの様だった。

「もし、もっと早く出会えていたら。変わったかしら。貴方とどこへでも行けばよかったかもしれない、全部捨ててしまえたかもしれない」

抱きしめられると、少女の服からは他人の匂いがした。当たり前のことだけれど。

少女の鼻をすする音がした。

彼女の方に顔を向けると、必死に笑顔を作っていた。なぜ、この子なのだろう。町娘では駄目だったのだろうか。どこぞの老人では?リンゴ屋の親父だって良かったはずなんだ。

そんな星なんて、なくなってしまえば良いのに。

ランプの明かりを、そっと消した。

満月の夜だった。窓から入る月明かりに目をさますと、俺は一人ベッドに横たわっていた。少女の姿はどこにもなく、また、俺の剣もなくなっていた。

剣がおいてあった場所には置き手紙と、幾ばくかの金貨が入った袋が置かれている。

ーもし、終わってしまうならば、今がいいな。そんな風に思う日々でした。

私の命は星に捧げます。それが、貴方と過ごした時間を守る唯一の方法だから。

けれど心は、貴方に捧げます。ー

Case2. Sacracs

-一人はこんにちはと、はじめての挨拶をした-

こんにちは、初めまして。さようなら。

どこかにある獣人族の国は地下空洞の中にある。そこの住人はただ一度も陽の光を見ることはない。また、そこにくらす人々は体を覆う外套を身に着け、一生相手の顔を見ることなく終える。ただ二人、いけにえとその従者を除いて。

「それでは、気をつけて」

族長の老人が生贄に…シェスカに別れを告げる。

「はい、族長」

黒い外套で覆われて表情はわからないけど、シェスカは元気な声で返事をした。

「行くよミズリ!」

僕はうなずいた。

洞窟の中を、僕たちは黙々と歩いた。「外ってどんなんなんだろうね?宝石の部屋よりキレイかな?」まるで今から死ぬのは自分では無い様な振る舞いで、シェスカが期待を言葉にする。

「さあ、見たことがあるのは族長様ぐらいじゃないかな」

僕らの種族は外へ決して出ない。わずかな地下水と、外からの商人と宝石で売買をして生計を立てている。外へ出ることができるのは、20年に一度の生贄と、その付添だけ。

「そろそろかな?」

2時間は歩いただろうか。道の奥から光が漏れていた。

「ゆっくり行こう、目が潰れてしまうかもしれない」

普段ランプ程度の明かりしか見ない僕らには、強い光は非常に危険だ。

「うん、ありがとうミズリ」

僕は笑顔で返す。でも…多分ちょっとぎこちなかったと思う。

僕らは、ゆっくりと、洞窟の外へでた。

洞窟から出ると、そこは月夜に照らされた一面の花畑。空一面の星屑。

「わあ!」

二人は外套を外した。外に出ることも、外套を外すことも、はじめてのことだった。

外套を外したシェスカが、花畑を駆ける。長い髪と、長い耳。シェスカの姿は初めて見た外の光の様に、網膜に焼き付くようだった。

「キレイだねっ、洞窟の宝石なんかよりずっと」

ミズリは初めて少女の顔を見た。夜風になびく髪を押さえた彼女は、きっとこの世で一番儚く綺麗な存在だと思った。

「キレイだね」

シェスカが僕に向き直る。僕も彼女をじっと見る。

「こんにちは、初めまして。そして、さようなら」

また向き直ると、シェスカは花を散らしながらその足を進めた。

僕は駆けた。衝動が足を動かして。

シェスカの手を取り、抱き寄せる。

僕らは、お互いに一人を想って泣いた。

「みて、きれいだよ」シェスカが僕を促す。「これが君と見上げる、最初で最期の空」

そうして見上げた夜空は、涙でぼやけてよく見えなかったけれど、袋いっぱいの夜光石を散りばめたように輝いていた。丸い光が、眩しいくらいに輝いている。

「もし大地が巡って還るなら、またきっと戻ってくるから。たとえ光がなくっても、あなたとくらす世界のほうがずっと眩しいから」

僕は懐から黒曜石のナイフを抜いて、それを彼女に渡した。

「よく切れるように、調整してある。多分苦しくない」

シェスカは悲しそうな顔ひとつせず、嬉しそうにそれを受け取った。

「ありがとう、ミズリ」

大事そうにそれを内ポケットにしまうと、また向こうへと身を翻す。

花を少し散らしながら、シェスカは月明かりの中、花畑を進んでく。

これが僕が初めて見た世界の空。初めて感じた星の息吹。初めてみた、想い人の姿だった。

たとえ顔なんて見えなくても、光なんてなくっても、姿なんてなくっても。

この気持は、変わらない。そう思う。

Case3. netaH

ー一人は最期に、好きですと告白をしたー

全部嘘で、全部逆で。やっぱりあなたが、好きでした。

私と彼は、幼馴染。周りから見ても、中のいい二人だったと思う。けれど、14歳になる誕生日私はこの星に命を注ぐ役割を、祭祀様に告げられた。このままでいても、彼は不幸になってしまう。不幸になるならば、私だけで十分なのだ。

それから間もなくして、街に一人の少女が家族と移り住んできた。その娘は傍目から見ても可愛らしく、そして彼にひと目で気持ちが傾いていた。

その日から決めた。彼女と彼を一緒にしようと。

多分それには、私が邪魔だ。

私は髪を切った。彼は長い髪が好きだったから。彼女は髪を伸ばし始めた。

私は性格を変えた。彼は女らしい人が好きだったから。彼女は女性らしく習い事を始めた。

私は彼を殴った。彼は優しい人が好きだったから。殴った彼を、彼女は優しく抱きしめた。

誕生日にもらった贈り物を、私はその場で捨てた。その日からもう、話をしていない。

それから数年が経つと、彼女と彼の間柄もずいぶんと親しくなっていた。そして今日は、彼らの結婚式。私が旅立つ日。

最後だけでも、彼の顔を見てから終わりたい。そう思って式場に足を運ぶと、教会に二人の姿があった。白い服に包まれた二人と、地味な旅装束に包まれた私。ステンドグラスから漏れた光が、彼らをスポットした。

彼が私のもとへと歩く。手には一つの包み。あの日投げ捨てたプレゼントだった。

中身はキレイなナイフだった。

「数日かけて、丁寧に研いだんだ。君ができるだけ…安らかに逝けるように」

「本当は…」彼が胸の内を告げようとする。私はそれを遮った。人差し指を口にあてて、首を振った。

花嫁が私に近づいてくる。

「ごめんなさい」別れ際に娘は私にそう謝った。私はどう答えてよいかわからず、眉を潜めて笑い返す形になってしまった。私は向き直ると、町の外へと足を向ける。数十メートルほど進んだところで、彼が私を呼んだ。振り向くと、彼が娘に口づけをしていた。私は感せずと言った風に行く手に向き直る。あふれる涙が止まらなかった。

強がって使ったタメ口も、あなたに向けた悪口も、振り切るように捨てた贈り物も、どうしようもなくて叩いた頬も、全部ウソ。突き放そうとしたときのあなたの質量はどうしようもなく男の子で、分かれるときの切なそうな顔が狂おしいほど愛しくて。

全部嘘で、

全部逆で、

やっぱりあなたが、好きでした。

Case4. Erirom idoreps

ー一人は最後に、生きたいと願ったー

「やっぱりね、生きたい」

私には身寄りがありません。小さい頃に家族を殺され、自分も売られて転々としてきました。この街に逃げてきてからは酒屋の看板娘として人々に親切にしてもらえています。

けれどこの国では、いけにえは栄誉とされ、国で最も愛される人がなることとなっているのでした。

人々に悪気は無いのはわかっています。人々に愛されてしまった私は、星に命を捧げる事になっていました。

鏡を見る。飛び抜けて美しいわけでもない顔立ちだと思っています。たぶん。

私は今日も、街の酒場で働いていた。街に落ち着いて今に至るまで職を与えてくれた、親切なおばさまが居るところです。

「エールおかわりぃ…」

その声に、なんだか覚えの有るような気がした。エールに溺れるような人ではなかったし、もうすこし身なりもしっかりしていたけれど。

「お客さん、飲み過ぎですよー」

その男が顔を上げる。「今日は飲んでもいい日なんだ」

初めて見る顔でした。でもどことなく、それは彼に似ていて。

「ねえ、お客さん。明日はお暇ですか?」

私は彼を誘い出してみることにしていました。

「見ての通りさ」

彼は手を広げる。「何の予定もない。できればエールがあれば幸せだけどね」

「では明日、街を案内して差し上げます」

彼はなぜ自分が誘われたかよくわからない様子でしたが。

「それはありがたい。たのむよ」そう返してくれた。

彼に街を案内した。「嬢ちゃん、頼むよ!」「頼むね!」往く先々で待ち人たちは私に激励と声援を向ける。私はそれに笑顔で手を振り返す。「まかせといて!」

拍手と花びらが舞う街の通りは、どこへ行ってもさながら英雄のパレードのようでした。

戸惑う彼の手を取って、私は日の沈む方へと駆け出した。

「美味しい酒場が有るんです、行きましょう」

きっと何か聞きたいこともたくさん有るのでしょう。けれど、彼は私の思うままについてきてくれました。或いは、それはエールを求めてのことかもしれなかったけれど。

散々酒場で飲んだ後、私たちは彼の泊まる宿でもう一杯やることにしました。

「人気者なんだな」

彼が私にそう問いかけました。私はぎこちない笑顔しか返すことが出来ず…。

「神様はどこまで私から奪えば気が済むんだろうね」

気がつけば私は過去のことを彼に話始めていたのでした。

親のこと、妹のこと、自分のこと。そしてあなたに似ている、私を守ってくれた人のこと。

夜伽も出来ない私を、彼はただそっと、抱きしめてくれたのでした。

別れの宵、彼は自分の剣を私にくれた。昨日一晩かけて、入念に研いでくれたものらしい。もの自体も、街で手に入れた1級品。せめて、最期は一瞬であるようにと。

「ありがとうございます、最期にもらうプレゼントがナイフだなんて、少し雰囲気が無いような気はしますけど」

私は胸にナイフをかかえる。すこし、笑ってしまった。

「人生はいろいろあったけれど、この街に来たことは後悔していない。あなたと出会えたことは、人生で最高の宝物。でもね…」

うつむいていた顔をあげると、溜まった涙が頬を伝った。

「やっぱり、生きたい」

私はその晩に街をでました。明日、そこで生贄たちが自らの命を経つのです。私も。

間もなく朝を迎えようとしていた街は、いつか見たあの日の街とさほど変わらないように見えるけれど、思い出の詰まった後では少し違っているように見えた。

この朝日が、明日もまた彼を照らしますように。

Case5. Faded away

ー一人は最期に、またねと再会の約束をしたー

そして大地に溶けるなら、私達はきっとまた出会うから。

私の住む小さな国は、地脈の力が枯渇しようとしている。終わりを迎えようとしていた。

私は、生贄の旅に出る直前に祝言をたった今終えたところで、彼と束の間の時間を過ごそうと、寝室で外を眺めていた。

突然、地鳴りの様な音が聞こえる。大地が割れ、光が漏れてきている。それは、土地の終わり。予定よりも早く来てしまった様だった。

地脈の力が尽きてしまう。そうすると、その土地周辺は地脈に力を補給するために取り込まれてしまう。人も、ものも。

街が、光に包まれた。

「いや…」この国が消えてしまうのなら、私は何のために…

私は彼の手を引いて、外へと駆け出す。私はとっさに、祝言で使った剣を手に取る。夫が一生妻を守るという誓いのために、二人に送られる剣だ。

家々が崩れ、空を舞い、すべてが地脈に取り込まれてゆく。

この国から出てしまえば…彼の手を強く握って、街の外へと走る。

ふと…彼の体重が消えた。振り向いてみると、彼は足元から光になっていた。

「いや…」

今を否定することしか出来ない私に、彼が諭すように話しかける。

「大丈夫、僕らは先に行くだけなんだ。君もこれから、この星の大地に還る。そしたらきっと、また出会うから」

言い終わると、彼は優しく笑う。笑顔が、光に消えた。

残るのは唯一人、私と、この剣と、私の旅路。

不思議と私が歩くべき道だけは、まだ崩れずに残っている。少し歩いてみると、その側から光に消えていった。

「行くしか無いのね…」

いけにえの旅路に出る。大地の溶けるその時、きっとまた会えると信じて。彼が言ったように

「そして、私が大地に溶けるなら、私たちはきっとまた出会うから」

Case6. For on l[a]y you.

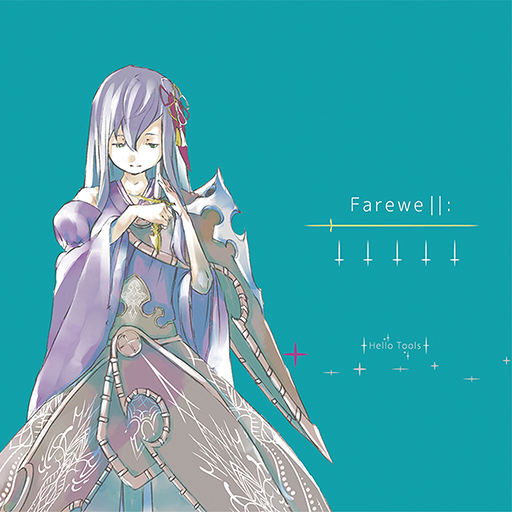

![For on l[a]y you](assets/image/song0002/06_foron.jpg)

ー一人はもらった命に、ありがとうを抱いたー

この生命が星に還るなら、きっと彼に届くから。

私は幼くして両親を失った。身寄りのない私を、親戚のおじいさんはこころよく受け入れてくれて、一時はどうなるかと思った生活が続いていた。

そんな生活が続くように思って数年が過ぎたその日、おじいさんが亡くなった。残ったのは足の不自由な彼と、私だけ。いつまでも続くなんて、あるはずは無いのに。

そして、追い打ちを駆けるように、私のもとへ国から手紙が届いた。

ー星に還る命を任ず。ー

書いてあったことはそれだけだったけれど、この国のものであれば誰でも理解できる。生贄に選ばれたのだ。この国ではすべての国民の適齢を迎えた少女を、規則性のない方法で選出していると聞いたことがある。それに選ばれたということだ。

裕福とは言えない暮らしの中、死ぬ運命も上手く消化出来ないままで。

うまく動けない彼を…私は憎むようになっていた。

ある日の晩、彼が私の寝室に来た。

「ねえ、見てよ。新しいのを作ったんだ」

そうして見せてきたのは、キレイな宝石ナイフだった。

「これ、どうしたの」

「君が星に還ると言うのを…読んでしまったんだ。せめて最後ぐらい…きちんとしたものをと思って」

彼が私にそれを手渡そうとする。一瞬受け取りそうになったけれど、私は…彼を突き飛ばしてしまった。

「その宝石を売れば、幾ばくかのお金になったかもしれないのに!私の首なんて、台所のナイフで切り裂いてしまえばいいの!」

倒れた彼は、手を切ってしまった様だったけれど、ナイフだけは大事そうに抱えていた。

「ごめん…」

その姿に腹が立って、私は彼を乱暴に部屋の中から出すと、ドアをしめた。

こんなこと、良くないのに。そう思って頭を抱えて、涙が出てきた。

外から彼がごそごそと車椅子に乗る音が聞こえる。胸が苦しい。でもなんだか、辛いだけじゃない心の苦しさが、隠れているような気がした。

1日に1回、私は彼を散歩につれてゆく。いくら憎しみがあるからと言って、彼が悪いわけでは無いのだから。道の悪いこの丘の上では、彼は自由に外を歩き回れない。せめて少しの間ぐらい、今の世界を見てほしいから。

「昨日は…ごめん」

「私も…ごめんなさい」

悪い雰囲気で会話もないなか、私達が切り出したのは謝罪の言葉だった。

「あのナイフ、机の上に置いておいた。今度街に行くのなら、売ってくるといい。加工品として売れば、もう少しいい値段になるはずだ」

私達のうちには、特別な工具なんか有るはずもない。なのにあれだけのキレイなナイフを作れたのは、きっと何日も何日も研いでくれたもののはず。それを売っていいと言わせたことに、ひどい罪悪感を覚えた。

ふと通りかかった丘、先は崖になっていて見晴らしが良く、沈む夕日がより一層きれいに見えた。

おちたら楽かもしれない。魔が差したという言葉は今のためにあるのだと思う。

ここで散ればきれいな最期じゃないかな。そう思ったときには体が動いていた。車椅子を押し、崖へと導く。もう戻れないところまで車輪が来たとき、一気に車椅子を押した。もちろん、そのまま私も。

落ちるのと同時に体が抱きかかえられた。頭を胸に押し付けられ、上下が逆転する。

気がつくと、腕が変な方に曲がっていた。けれど他は打撲くらいだった。目線を腕から外すと彼の顔があった。

「好きな人に目の前で死なれたら、寝覚めがわるいよ」

そう苦しそうに笑う彼の足は違うところに転がっていて、四肢は曲がるべきでない方を向いている。ゆっくりと閉じてゆく彼の瞳が悲しくて、私は泣いた。

最期に彼がつぶやく「一緒に居てくれて、ありがとう…生きててくれて、ありがとう」

「いい、人生でした」

どうして気が付かなかったんだろう。きっと私もそうだったのに。

それから数ヶ月のときが流れて、折れてしまった腕も動く様になっていた。

彼のお墓は、あの丘に作ってもらった。あの場所からなら、広がる景色をいつでも見ることができるから。

私は彼の大切にしていた宝石ナイフを持って、家を出た。

世界なんてどうなったっていい。彼のためだけにこの生命を捧げよう。

もし命が星に還るなら、きっと彼に届くから。こんどこそ私が彼の足になろう。一生をくれたから。一生を捧げよう。せっかく気がついたのに、もう言えないなんてね。

宝石ナイフの切っ先に触れてみた。軽く載せた程度で、指には一筋の切り傷が出来ていた。

「本当だね、果物ナイフよりも楽そうよ」

:|| ||:

「悲しいお話ね」

小さなお姫様はそう言いました。

「ええ、そうね。でも、彼女達は立派な役割を果たしたのよ」

「はい!」

小さなお姫様は元気に応えます。

「ミシロ、そろそろ時間だ」

国王が部屋に入ってくる。「そろそろお勉強の時間だ」

小さなお姫さまのスケジュールにはたくさんの予定が詰まっているのでした。

「お勉強いやー」

「お勉強しないと立派な大人になれないわ」

そうして促すと、小さなお姫様は使えのものに連れられて部屋を出て行きました。

「終わったらまたお話を聞かせてくれますか?」

「ええ、きっと」

一人になった王妃のもとへ、国王が歩み寄りました。

「あの話を聞かせたのか?」

「いえ、全てではないわ」

「そうか、でも話さなくてはならないよ」

「ええ、そのうちね」

王女が立ち上がり、着物の裾を正した。

「でも今日ではないわ。少し街に出てみない?懐かしくなってしまったの」

「ああ」

王女が歩き出す、国王の手を引いて。

「今日はリンゴ、盗み食いしたらいけないよ」

王女が笑った「あっははは」

「今日はきちんと買わせてもらうわ、きっと咎められてしまうもの」